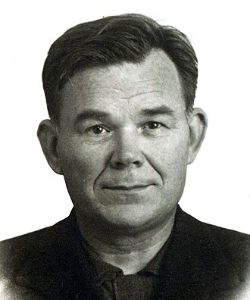

23 апреля 1915г - 25 апреля 1996г

Нижегородская область, Починковский район, Починки

Советский историк-востоковед. Начал с изучения истории КПК, затем исследовал Тайпинское восстание, выявив сложность его аграрной политики. Главный вклад — разработка теории формаций: доказал единство докапиталистической сословно-классовой формации с рентным способ производства, преодолев традиционное разделение на рабовладельческий и феодальный строй.

Родился 10 апреля 1915 года в семье крестьян в городе Починки. В 1939 году блестяще окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С началом Великой Отечественной войны был призван в Красную Армию. Служил на Забайкальском фронте старшим инструктором 7-го отделения политотдела 53-й армии. Проявил себя как талантливый организатор и аналитик: читал лекции для войск о японских вооружённых силах, готовил информационные документы об особенностях театра военных действий в Маньчжурии. За успешную операцию в городе Кайлу, где он разоблачил группу японских ставленников, удерживавших власть, был представлен к высокой награде. В 1945 году приказом войскам 53-й армии был награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью "За победу над Японией". Демобилизовался в звании старшего лейтенанта административной службы.

После демобилизации Илюшечкин вернулся к научной деятельности. В 1952 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Борьба Коммунистической партии Китая за победу народно-демократической революцию в 1931—1940 гг.".

С 1950 года и на протяжении почти пяти десятилетий его жизнь была связана с Институтом востоковедения АН СССР (РАН), где он прошёл путь от младшего до ведущего научного сотрудника. В 1966 году защитил докторскую диссертацию по истории Тайпинского восстания — масштабного народного движения в Китае.

С конца 1960-х годов основной сферой его научных интересов становится разработка теории общественно-экономических формаций (ТОЭФ). Проведя глубокий структурный анализ, Илюшечкин пришёл к революционному для марксистской историографии выводу: традиционное разделение на рабовладельческую и феодальную формации является искусственным.

Он предложил рассматривать их как единую сословно-классовую формацию, в основе которой лежал не способ производства, а рентный способ эксплуатации, осуществлявшийся через внеэкономическое принуждение. Его монография "Сословно-классовое общество в истории Китая (опыт системно-структурного анализа)" (1986) стала ключевым трудом, за который в 1988 году ему была присуждена учёная степень доктора философских наук.

Первоначально его теория была встречена в штыки официальной советской наукой, но её научная глубина и логическая стройность со временем завоевали признание даже среди бывших критиков.

Был женат на Вере Самоновне Фотиевой (1917—1995) — известной арабистке, ученице академика И. Ю. Крачковского. Они познакомились во время войны в Монголии, где Вера Самоновна служила санинструктором. После войны она окончила аспирантуру ЛГУ, преподавала в МГУ, работала синхронным переводчиком и редактором. Позднее супруги развелись.

В браке родились два сына: Пётр (1942—2019), ставший врачом, и Никита (род. 1955) — математик.

В 1985 году, в честь 40-летия Победы, был награждён орденом Отечественной войны II степени. Несмотря на выход на пенсию в 1988 году, он продолжал активную исследовательскую деятельность до конца жизни.

Скончался 25 апреля 1996 года в Москве.

Начало научного пути Илюшечкина было связано с изучением новейшей истории Китая. В 1952 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвященную борьбе Коммунистической партии Китая за народно-демократическую революцию в 1931-1940 годах. В своей работе ученый подчеркивал решающую роль массовой народной поддержки в успехе КПК в антияпонской войне.

В 1955 году его научная позиция подверглась резкой критике. На заседании сектора истории и экономики народно-демократических стран Дальнего Востока он представил доклад о перерастании буржуазно-демократической революции в Китае в социалистическую. Этот подход был расценен как "леваческий" и "протроцкистский", что привело к организационным выводам в отношении самого исследователя, его руководителя и директора Института востоковедения.

После защиты кандидатской диссертации Илюшечкин переключился на изучение Тайпинского восстания (1850-1864). В 1960 году под его редакцией (совместно с О.Г. Соловьёвым) вышел фундаментальный сборник документов по истории Тайпинского государства, включавший 42 документа по шести тематическим разделам.

В своих исследованиях аграрной политики тайпинов (1962) Илюшечкин пришел к выводу об отсутствии единой земельной стратегии. Он выделил три различных подхода, применявшихся на разных территориях: конфискация и перераспределение земель; право крестьян на смену арендодателя; сохранение прежней системы отношений. Полное обобществление земель осуществлялось лишь кратковременно и только на непосредственно контролируемых тайпинами территориях.

В 1966 году Илюшечкин защитил докторскую диссертацию по Тайпинскому восстанию, на основе которой в 1967 году опубликовал монографию "Крестьянская война тайпинов". Он рассматривал это движение как крупнейшее антифеодальное выступление в истории Китая, выделяя в качестве ключевых факторов классовую и национальную рознь, а также протест против цинской дискриминации.

С конца 1960-х годов основной сферой научных интересов Илюшечкина становится критический анализ теории общественно-экономических формаций. Изучив работы Маркса и историю различных народов (особенно Китая), он пришел к революционному выводу: традиционное разделение на рабовладельческую и феодальную формации не имеет достаточных оснований.

Ученый предложил концепцию единой сословно-классовой формации, характерной для докапиталистических обществ. Её ядром, по его мнению, являлся докапиталистический способ производства, который со стороны производительных сил характеризовался ручным типом техники, а со стороны производственных отношений - потребительско-стоимостным типом экономической реализации отношений собственности.

Илюшечкин признавал, что идея единой докапиталистической формации высказывалась и ранее, но подчеркивал, что только системный категориальный анализ позволяет превратить эту идею в научную теорию. Его подход, первоначально встреченный критически, со временем получил признание в научном сообществе как серьезный вклад в развитие теории исторического процесса.