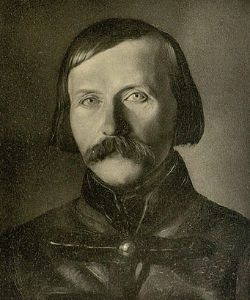

23 февраля 1808г - 6 ноября 1856г

Тульская область, Белёвский район, Долбино

Археограф, Писатель, Фольклорист

Выдающийся русский фольклорист, археограф и переводчик, чьё имя неразрывно связано с сохранением культурного наследия русского народа. Младший брат известного философа Ивана Киреевского, он вошёл в историю как создатель одного из самых масштабных собраний народных песен, ставшего фундаментом для отечественной этнографии.

Родился 11 (23) февраля 1808 года в родовом имении Долбино Калужской губернии в дворянской семье. Его отец, Василий Иванович, был образованным человеком, знатоком иностранных языков и ценителем литературы. Мать, Авдотья Петровна (урождённая Юшкова), происходила из старинного дворянского рода и после смерти мужа одна воспитала детей, создав в доме атмосферу интеллектуальных исканий.

Получил блестящее домашнее образование вместе с братом Иваном. После переезда семьи в Москву в 1822 году братья занимались с профессорами Московского университета, где изучали историю, литературу и языки. Уже в юности Пётр Васильевич владел семью языками, что определило его интерес к переводам.

В 1823 году произошло знаковое событие — знакомство с польским этнографом Зорианом Доленгой-Ходаковским, который увлёк молодого Киреевского собиранием фольклорных материалов. Это во многом предопределило его дальнейшую судьбу.

В конце 1826 года он присутствовал на историческом чтении Александром Пушкиным своей пьесы "Борис Годунов" в доме Веневитинова. Литературный дебют Киреевского состоялся в 1827 году в "Московском вестнике", где было опубликовано его изложение курса новогреческой литературы. В последующие годы он активно занимался переводами, среди которых особого внимания заслуживают:

В 1829-1830 годах Киреевский путешествовал по Германии, где слушал лекции Шеллинга, Окена и Гёрреса в Мюнхенском университете. В этот период он сблизился с будущим известным поэтом Фёдором Тютчевым, находившимся на дипломатической службе.

По возвращении в Россию, при содействии Василия Жуковского, поступил на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел. К этому времени окончательно сформировались его славянофильские взгляды, которые он отстаивал в горячих спорах с братом Иваном и другими современниками.

С 1831 года Киреевский полностью посвятил себя собиранию и изучению русского фольклора. Он организовал масштабную работу по записи народных песен, привлёк к этому делу многих выдающихся современников:

За 25 лет неустанной работы им было собрано и систематизировано несколько тысяч народных песен — эпических, лирических, обрядовых, исторических. Этот колоссальный труд стал бесценным вкладом в сохранение русской народной культуры.

Не ограничиваясь собирательской работой, Киреевский занимался историческими исследованиями и публицистикой. В 1845 году в журнале "Москвитянин" была опубликована его статья "О древней русской истории", содержавшая полемику с историком М. П. Погодиным. Годом позже в "Чтениях Общества истории и древностей российских" появился его перевод сочинения Сэмюэла Коллинза о России времён Алексея Михайловича.

Последние 17 лет жизни Киреевский провёл преимущественно в своём орловском имении — Киреевской слободке, продолжая работу над собранными материалами. Скончался 25 октября (6 ноября) 1856 года, пережив своего брата Ивана всего на несколько месяцев. Похоронен, согласно завещанию, в Оптиной пустыни.

Несмотря на то, что при жизни Киреевскому удалось опубликовать лишь небольшую часть собранных материалов, его архив стал основой для фундаментального издания "Песни, собранные П. В. Киреевским", которое выходило в свет в течение нескольких десятилетий после его смерти. Его наследие продолжает оставаться важнейшим источником для изучения русской народной культуры и традиций.

Колоссальный фольклорный архив, собранный Петром Киреевским, при его жизни оставался практически неизвестным широкой публике. Лишь малая толика — 71 песня из многих тысяч — увидела свет на страницах таких изданий, как "Чтения Общества истории и древностей российских" (ЧОИДР), "Московский сборник" и "Русская беседа".

Подлинное открытие этого национального сокровища произошло уже после кончины собирателя. По инициативе Общества любителей российской словесности масштабная публикация материалов была осуществлена Павлом Бессоновым. Эта работа заняла почти полтора десятилетия: первая часть вышла в 1860-1862 годах, вторая — в 1863-1868, третья — в 1870-1874 годах. Значительный пласт песен также вошёл в знаменитый шестивыпускной сборник Бессонова "Калики перехожие" (1861-1864).

В XX веке наследие Киреевского продолжало привлекать внимание исследователей. Академические издания выходили под редакцией таких видных учёных, как В. Ф. Миллер и М. Н. Сперанский (1911-1929). В советский период фундаментальная работа по публикации полного собрания была проведена З. И. Власовой (1983-1986), а в 1986 году появилось тульское издание.

Уникальное собрание народных песен оказало влияние не только на фольклористику, но и на мировую культуру. На его основе Игорь Стравинский создал либретто своей новаторской танцевальной кантаты "Свадебка" (1923), которую сам же перевёл на французский язык в сотрудничестве с Шарлем Фердинандом Рамю.

В XXI веке поэтический отклик на труд Киреевского нашёл выражение в книге стихов Марии Степановой "Киреевский" (2012), где фольклорные мотивы переплелись с современным поэтическим дискурсом.