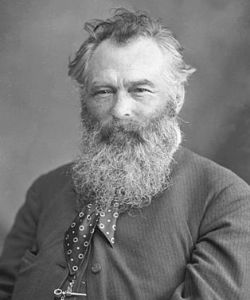

25 января 1832г - 20 марта 1898г

Татарстан, Елабужский район, Елабуга

Живописец, Пейзажист, Художник

Великий русский художник, ставший символом эпического пейзажа и непревзойдённым певцом русской природы. Его имя неразрывно связано с образами могучего леса, сосновых рощ и раздольных полей, которые он воспевал с почти научной точностью и глубокой поэзией.

Родился 25 января 1832 года в купеческой семье в старинном городе Елабуга. Его отец, Иван Васильевич, увлекался историей и археологией, прививая сыну любовь к родному краю. Уже в 12 лет мальчик проявил самостоятельность — оставил казанскую гимназию и вернулся домой, где четыре года наблюдал природу Вятского края, закладывая основы будущего творчества.

В 1852 году Шишкин поступает в Московское училище живописи, где быстро выделяется своим даром. Уже через три года его ученический этюд "Сосна на скале" приобретает Русский музей — редкий случай для студента.

Переехав в Петербург и поступив в Академию художеств, он сближается с единомышленниками — Александром Гине и Павлом Джогиным. Вместе они ездят на Валаам, в Сестрорецк, изучая северную природу. Именно в эти годы формируется его уникальный метод — сочетание точного рисунка с глубоким чувством природы.

Получив большую золотую медаль Академии, Шишкин отправляется в Европу. В Мюнхене он учится у знаменитых анималистов Адамов, в Цюрихе — у Рудольфа Коллера, в Дюссельдорфе создаёт картину "Вид в окрестностях Дюссельдорфа", принёсшую ему звание академика. Его рисунки пером вызывают восхищение европейцев и выставляются рядом с работами таких мастеров как Ахенбах и Лессинг.

Но тоска по родине заставляет его досрочно вернуться в Россию. С этого момента начинается период расцвета — он путешествует по русским просторам, создаёт свои самые знаменитые полотна, становится активным участником Товарищества передвижных выставок.

В 1873 году Шишкин получает звание профессора за картину "Лесная глушь". Он становится признанным главой русской пейзажной школы, но не оставляет экспериментов — глубоко занимается гравюрой "царской водкой", создавая произведения, которые и сегодня поражают техническим совершенством.

Скоропостижная смерть 20 марта 1898 года застала художника за мольбертом — он умер от разрыва сердца во время работы над новой картиной. Похоронен в Санкт-Петербурге, где его прах позже перенесли в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры.

Иван Иванович Шишкин занимает одно из ведущих мест среди русских мастеров пейзажа. Во всех своих работах он проявляет глубокое знание растительного мира, точно передавая как общие черты, так и мельчайшие детали деревьев, кустарников и трав. Независимо от того, изображал ли он сосновый или еловый лес, отдельные деревья и их группы у него приобретали подлинный облик, без приукрашивания или умаления, отражая особенности почвы и климата, в которых они росли. Дубы и берёзы в его картинах отличаются высокой достоверностью — в листве, ветвях, стволах и корнях. Местность под деревьями — будь то камни, песок, глина, папоротники, сухие листья или валежник — в его произведениях выглядит как живая реальность.

Однако такая точная реалистичность иногда мешала восприятию его пейзажей: в ряде работ она затмевала общее настроение, превращая их в этюды, не всегда вызывающие у зрителя эмоциональный отклик. Критики отмечают, что, как и у многих выдающихся художников, у Шишкина мастерство формы превалировало над колоритом. Хотя цветовая гамма у него была сильной и гармоничной, она не всегда достигала уровня виртуозного рисунка. Поэтому его талант порой ярче проявляется в монохромных рисунках и офортах, чем в многоцветных полотнах.

В 1880-е годы Шишкин продолжает создавать картины, посвящённые жизни русского леса, лугов и полей, а также обращается к морским пейзажам Балтийского побережья. Основные черты его стиля сохраняются, но художник не стоит на месте: работы этого периода, такие как "Ручей в лесу (На косогоре)" (1880), "Заповедник. Сосновый бор" (1881), "Сосновый лес" (1885), "В сосновом лесу" (1887), отличаются большей живописной свободой. В лучших произведениях этого времени отражаются общие тенденции русского изобразительного искусства, переработанные Шишкиным в индивидуальном ключе. Он с увлечением создаёт масштабные, эпические полотна, воспевающие просторы родной природы, стремясь передать её состояние, выразительность образов и чистоту палитры. В ряде работ он применяет тональную живопись, тщательно прорабатывая цветовые и световые переходы.

Картины Шишкина приобретали такие известные личности, как император Александр III ("Корабельная роща") и великий князь Павел Александрович ("Дубы", рисунок пером).

Кроме пейзажей, Шишкин создавал жанровые сцены, менее известные широкой публике, например, "Перед зеркалом. За чтением письма" и "Крестьянка, сходящая с лестницы".

Шишкин был профессиональным гравёром, создавшим, по данным исследователя Д. А. Ровинского, около 100 офортов, 68 оригинальных литографий (в том числе 22 рисунка пером на камне и 46 — карандашом на камне), а также 15 работ, относящихся к "цинкографическим опытам".

Первый офорт "Горная дорога" он выполнил в 1853 году, будучи студентом Московского училища живописи и ваяния. В 1863 году он познакомился с техникой офорта у швейцарца Рудольфа Коллера, а систематически начал работать в этой технике с конца 1860-х годов. В 1871 году Шишкин стал одним из основателей "Общества русских аквафортистов", созданного по инициативе Л. М. Жемчужникова и А. И. Сомова. Помимо традиционной иглы, он использовал мягкий лак, акватинту и сухую иглу. В 1861 году несколько его литографий были опубликованы в "Русском художественном альбоме" вместе с работами В. Г. Перова, А. Н. Волкова и Н. П. Петрова. В 1868 году вышли "Этюды с натуры пером на камне" с шестью литографиями. В мае 1873 года Шишкин подготовил и самостоятельно напечатал альбом "Гравюры на меди крепкой водкой И. И. Шишкина", включавший титульный лист и 10 офортов, среди которых такие миниатюры, как "У костра", "Задворки", "Лесные цветы" и "Перед грозой". Эти работы выполнены травленым штрихом, акватинтой и рулеткой. В 1870-х годах он экспериментировал с цинкографией — техникой "выпуклого офорта". Для журналов "Пчела", "Свет" и "Нива" он создал более двадцати автоцинкографий. В 1878 году вышел второй альбом "25 гравюр на меди И. И. Шишкина", подготовленный при помощи друга художника, пейзажиста И. В. Волковского.

В 1884–1885 годах А. Беггров издал два альбома с 24 фототипическими снимками угольных рисунков Шишкина. В 1886 году художник выпустил третий альбом "Офорты И. И. Шишкина. 1885–1886", включавший 26 новых гравюр. Позже эти работы были переизданы Марксом с добавлением нескольких новых офортов. Последний альбом — "60 офортов профессора Ив. Ив. Шишкина" — увидел свет в декабре 1894 года.