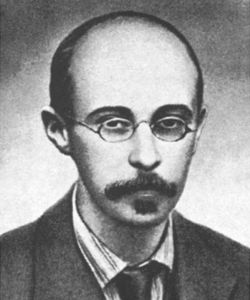

16 июня 1888г - 16 сентября 1925г

Ленинградская область, Санкт-Петербург

Геофизик, Математик, Ученый, Физик

Российский и советский физик, геофизик и математик. Согласно предложенному Фридманом решению уравнений поля Эйнштейна, вселенная не статична, а расширяется или сжимается.

Фридман был сыном композитора Александра Фридмана и пианистки Людмилы Игнатьевны Воячек, дочери чешского композитора Гинека Воячека. Его родители развелись, когда Фридману было девять лет, и Фридман рос с отцом. Фридман посещал вторую гимназию в Санкт-Петербурге с 1897 года. Одним из его школьных друзей был математик Якоб Давидович Тамаркин, с которым опубликовал математическую работу о числах Бернулли в "Математических анналах" в 1905 году и с которым также был политически активен в школе. С Тамаркиным он был одним из лучших учеников и получил золотую медаль. С 1906 года изучал физику и математику в Санкт-Петербургском университете у Владимира Андреевича Стеклова и Пауля Эренфеста, среди прочих. Во время учебы умер его отец, и Фридман оказался в затруднительном финансовом положении. Он давал частные уроки и занимался корректурой, поддерживаемый Стекловым, и получил диплом в 1910 году, решив поставленную Стекловым задачу о разделении переменных в уравнении Лапласа. Во время своей дальнейшей учебы (он изначально хотел стать учителем) входил в студенческую научную группу, в которую также входили Абрам Самойлович Безикович и Владимир Иванович Смирнов. Работая над докторской диссертацией, он преподавал в Горном институте и Институте инженеров железнодорожного транспорта. Он также заинтересовался авиацией и написал обзорную статью по этой теме в 1911 году. В 1913 году закончил докторантуру под руководством Стеклова и Андрея Андреевича Маркова. По приглашению ее директора Бориса Борисовича Голицына он отправился в Аэрологическую обсерваторию в Павловске под Санкт-Петербургом и начал изучать метеорологию, которую он продолжил под руководством Вильгельма Бьеркнеса в Лейпциге в 1914 году. В том же году опубликовал важную метеорологическую работу о существовании точки температурной инверсии в стратосфере. Участвовал в подготовке к наблюдению предстоящего солнечного затмения, включавшей использование дирижаблей.

Добровольно пошел на Первую мировую войну в 1914 году и служил летчиком-испытателем, пилотом бомбардировщика и наблюдателем, участвуя в бомбардировке Перемышля, среди прочих миссий. Он также выполнял математические расчеты траекторий своих бомб и составлял таблицы для этих миссий. За свою службу был награжден орденом Святого Георгия. После ухода австрийцев преподавал летчикам в Киеве в 1915 году, создал метеорологическую службу, написал учебник по аэронавигации и в 1916 году присоединился к Центральной воздухоплавательной станции (завод по производству авиационных приборов и ремонту). Он переехал в Москву в 1917 году, где стал ее директором. В Киеве он также читал пробные лекции, обязательные для приват-доцентов в университете, и был членом Физико-математического общества. После Октябрьской революции университет был закрыт, и Фридман, который также страдал от проблем с сердцем, стал доцентом Пермского университета в 1918 году, где он основал Институт механики. Однако вскоре этому помешали потрясения Гражданской войны. Он был основателем Физико-математического общества в Перми, а в 1919 году — Магнитно-метеорологической обсерватории в Екатеринбурге. В 1920 году вернулся в Санкт-Петербург (Петроград), где возглавил кафедру математики в Геофизической обсерватории, преподавал в университете и стал профессором Политехнического института. Работал на различных должностях, в том числе на кафедре воздухоплавания Железнодорожного института, в Атомной комиссии Государственного оптического института, где занимался атомной физикой, и в Военно-морской академии (руководитель — Алексей Николаевич Крылов). В 1922 году представил докторскую диссертацию, по которой сдал экзамены еще в 1913 году. Его диссертация была посвящена гидродинамике сжимаемых жидкостей и вихревому движению.

Примерно в то же время он познакомился с общей теорией относительности Эйнштейна. 29 июня 1922 года отправил свою статью (О кривизне пространства) о космологических решениях в "Zeitschrift für Physik". Эйнштейн, который переписывался с Фридманом, поначалу отреагировал критически, посчитав ее ошибочной. Ответ Фридмана дошел до Эйнштейна с опозданием в мае 1923 года, и он признал свою ошибку в оценке работы Фридмана (следующая статья Фридмана появилась в "Zeitschrift für Physik" в 1924 году). В июле 1923 года Фридман посетил Берлин, Гамбург, Потсдам и Геттинген, где встретился с Людвигом Прандтлем и Давидом Гильбертом. Он также посетил Осло. При этом он также обменялся мнениями по своим областям деятельности - механике, аэронавтике и метеорологии. Помимо своей работы в области космологии, Фридман был также известен как один из основоположников динамической метеорологии. В 1924 году посетил первый Международный конгресс прикладной математики в Дельфте, где познакомился с Рихардом Курантом, Туллио Леви-Чивитой и Теодором фон Карманом и другими, и был включен в комитет по подготовке следующей конференции. Его доклад на конгрессе был посвящен его работе с Львом Васильевичем Келлером по статистической теории турбулентности. Он привел Келлера в обсерваторию в преклонном возрасте 60 лет — карьера Келлера была прервана в царской империи по политическим причинам, и он работал виноделом и актуарием. В последние годы жизни он также работал над учебником по современной физике с В. К. Фредериксом, первый том которого был посвящен теории относительности (Мир как пространство и время (на русском языке), Петроград 1923, 2-е издание, Москва 1965).

В 1923 году он стал главным редактором журнала "Геофизика и метеорология". В 1925 году стал директором Геофизической обсерватории в Ленинграде. В июле 1925 года предпринял попытку рекордного подъёма на воздушном шаре, достигнув высоты 7400 м за время полёта чуть более 10 часов (его пилот П. Ф. Федосенко погиб несколько лет спустя во время подъёма на высотном воздушном шаре). В августе заболел тифом после отпуска в Крыму и вскоре умер в больнице.

В 1911 году он женился на Екатерине Дорофеевой, а после развода в 1923 году женился на Наталье Малининой.

Среди его учеников были Георгий Гамов и Владимир Фок. Ольга Костарева-Искекова была коллегой Фридмана.

Эволюция однородной и изотропной Вселенной описывается уравнениями Фридмана, а решение называется метрикой Фридмана-Леметра-Робертсона-Уокера.

Исходя из общей теории относительности, Альберт Эйнштейн в 1917 году опубликовал статическую модель мира с привлечением космологической постоянной. Виллем де Ситтер также разработал в то время модель мира с космологической постоянной, которая, хотя и расширялась, была лишена материи.

В своей работе 1922 года "О кривизне пространства" Фридман впервые открыл возможность динамической вселенной с равномерно распределенными массами, не предполагая космологической постоянной, и с изменяющейся во времени положительной кривизной пространства, которая не может быть меньше нуля. "Под „пространством“ мы понимаем здесь пространство, описываемое многообразием трех измерений; „мир“ соответствует многообразию четырех измерений". Для таких изменяющихся во времени пространств положительной или исчезающей кривизны Фридман выделяет два принципиальных случая: такой мир либо продолжает расширяться, либо расширение в какой-то момент переходит в сжатие. Фридман подсчитал, что такой „мировой период“ может длиться 10 миллиардов лет, и, таким образом, он уже примерно приблизился к современным, улучшенным оценкам возраста нашей Вселенной. Более ранние модели Эйнштейна и де Ситтера включены в модели Фридмана как частные случаи.

В своих комментариях к работе А. Фридмана (Zeitschrift für Physik 1922, 11,1) Эйнштейн изначально отверг результаты Фридмана, посчитав их "подозрительными" и "несовместимыми" с уравнениями поля. Однако вскоре Эйнштейн исправил свою раннюю оценку в своей заметке к работе А. Фридмана (Zeitschrift für Physik 1923, 21,1): "Мое возражение, однако, основывалось на ошибке в расчетах — как я убедился по предложению г-на Круткова на основе письма г-на Фридмана. Я считаю результаты г-на Фридмана правильными и поучительными".

В 1924 году Фридман снова опубликовал эссе "О возможности мира с постоянной отрицательной кривизной пространства" в Zeitschrift für Physik (Журнал физики) как третий случай релятивистской модели мира, написав: "Возможность вывода мира с постоянной положительной пространственной кривизной из мировых уравнений, однако, связана с вопросом о конечности пространства. По этой причине может быть интересно исследовать, можно ли получить мир с постоянной отрицательной кривизной из тех же мировых уравнений, конечность которых (даже при некоторых дополнительных предположениях) вряд ли может быть подвергнута сомнению". В конце своего эссе Фридман призывает к тому, чтобы утверждения о действительной форме нашей Вселенной включали топологические соображения, и тем самым указывает на вопросы, которые были подняты совсем недавно.

Работа Фридмана привлекла мало внимания после ее публикации, и Эйнштейн изначально даже не возвращался к ней. Решение Фридмана было заново открыто в 1927 году бельгийским астрономом Жоржем Леметром, но его решение также изначально игнорировалось научным сообществом, поскольку предпочтение отдавалось стационарным вселенным. До начала 1930-х годов обсуждались почти исключительно две космологические модели Виллема де Ситтера и Эйнштейна.

Когда Эдвин Хаббл обнаружил систематическое красное смещение в спектрах далеких галактик с помощью астрономических измерений в 1929 году, расширение Вселенной пришлось серьезно рассмотреть. Модели Фридмана можно рассматривать как идеализированную эталонную модель для расширяющихся вселенных.

После того, как расширение Вселенной было признано, Эйнштейн, как сообщается, описал свое использование космологической постоянной как "самую большую ошибку в моей жизни". Однако в действительности это утверждение приписал ему только Гамов. Позднее эта константа была повторно использована для обозначения темной энергии.

В своей книге "Александр А. Фридман: Человек, который заставил Вселенную расшириться" (Кембридж, 1993) авторы Тропп, Френкель и Чернин делают следующее утверждение: "Как Коперник заставил Землю вращаться вокруг Солнца, так Фридман заставил Вселенную расширяться".

В 1931 году ему посмертно была присуждена Ленинская премия.

С 1972 года Российская академия наук (до 1991 года Академия наук СССР) присуждает Премию имени А. А. Фридмана за выдающиеся достижения в области космологии и гравитации, а до 1993 года также и в области физики атмосферы.