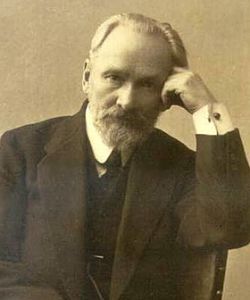

2 мая 1856г - 5 февраля 1919г

Нижегородская область, Ветлужский район, Ветлуга

Парадоксальный мыслитель и виртуоз слова. Философ, бунтовавший против христианского аскетизма, и консерватор, ценивший уют быта выше идеологий. Автор культовых "Опавших листьев" и скандальных статей. Его наследие — уникальный сплав метафизики семьи, критики Церкви и исповедальной прозы.

Появление на свет в 1856 году в Ветлуге предопределило раннюю трагедию: к четырнадцати годам Василий остался круглым сиротой. Смерть отца, а затем и матери, погрузила большую семью в бедственное существование. Эти потери сформируют в будущем философе обостренное, почти мистическое отношение к семье, родству и "уюту быта" как к высшей ценности, которую он будет противопоставлять абстрактным идеологиям.

Важнейшим переломом стал переезд в Симбирск, который сам Розанов позднее назовет своей "духовной родиной". Именно здесь, в библиотеке Карамзина, закладывались основы его самообразования. Учеба на историко-филологическом факультете Московского университета под руководством светил науки — Соловьёва, Ключевского — окончательно сформировала его как "любителя истории" и консерватора, но консерватора особого, внеполитического толка, влюбленного в органическую ткань прошлого.

Едва окончив университет, 24-летний Розанов совершает поступок, определивший его личную жизнь на decades: он женится на Аполлинарии Сусловой, бывшей возлюбленной Достоевского, женщине на 16 лет старше его. Этот мучительный, бездетный брак, от которого Суслова отказалась дать развод, стал для Розанова источником глубоких экзистенциальных переживаний о поле, браке и несвободе, которые лягут в основу его главных тем.

Отказавшись от академической карьеры, он десятилетие преподает в провинциальных гимназиях. Здесь же рождается его первая масштабная работа — "О понимании" (1886), оставшаяся незамеченной. Парадоксально, но именно будучи учителем географии, он вступает в конфликт с учеником Михаилом Пришвиным, что привело к исключению будущего классика из гимназии.

Подлинный интеллектуальный прорыв совершает его работа "Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского" (1891). Розанов не просто написал критический этюд — он заложил фундамент целого направления в русской религиозной философии, указав своим последователям, включая Бердяева и Булгакова, на Достоевского как на ключевого религиозного мыслителя.

Благодаря поддержке критика Страхова, Розанов перебирается в Петербург и начинает сотрудничать с газетой "Новое время" А.С. Суворина. Его публицистика, сочетающая глубокую философичность с нарочито бытовым, "домашним" языком, становится уникальным явлением. Он один из основателей Религиозно-философских собраний, где интеллигенция пыталась вести диалог с Церковью.

На фоне неудачного первого брака происходит тайное венчание с Варварой Бутягиной. Этот союз, благословлённый, по семейному преданию, самим старцем Амвросием Оптинским, стал для Розанова духовным и жизненным спасением. В этом браке, полном детей и глубокого бытового уюта, он нашел живое воплощение своих идей о святости и религиозной освященности плоти, семьи и продолжения рода.

Именно в этот период в соавторстве с П.Д. Первовым он осуществляет первый в России полный перевод "Метафизики" Аристотеля, демонстрируя свою глубокую академическую основательность, которую часто маскировал за эпатажной публицистикой.

Мировоззрение Розанова эволюционирует к резкому неприятию христианства — не религии как таковой, а именно ее, как ему казалось, "бездетного" и "не солнечного" аскетизма. В работах "Тёмный лик" и "Люди лунного света" (обе — 1911) он выступил с критикой, шокировавшей современников, противопоставив "теплый" и "плотский" Ветхий Завет — "холодному" Новому.

Его участие в скандальном "деле Бейлиса" привело к разрыву с Религиозно-философским обществом. Наступает период глубокого внутреннего кризиса, который, однако, выливается в главные литературные шедевры: "Уединенное", "Смертное" и двухтомник "Опавшие листья". Эти книги — намеренный отказ от системности, собрание афоризмов, дневниковых записей, обрывков мыслей, создающих эффект непосредственного, "домашнего" разговора с читателем.

Революцию 1917 года Розанов воспринял как метафизическую катастрофу, конец русской истории. В последнем труде, "Апокалипсис нашего времени", написанном в нищете и голоде, звучит трагический реквием по ушедшей России.

Спасаясь от бедствий Петрограда, семья Розанова по приглашению философа Павла Флоренского переезжает в Сергиев Посад. Здесь, вблизи духовной твердыни — Троице-Сергиевой лавры, мятежный мыслитель, всю жизнь споривший с Церковью, нашел последнее пристанище. Он скончался 5 февраля 1919 года и был похоронен у стен Черниговского скита

Творчество и личность Розанова навсегда останутся полем для интеллектуальной дискуссии, что предопределено самой природой его "амбивалентного" мышления. Он сознательно избегал единственной точки зрения, провозглашая: "На предмет надо иметь именно 1000 точек зрения". Этот метод "множественных координат" он доводил до крайности, публикуясь в одно время под своим именем как монархист, а под псевдонимом В. Варварин — как критик власти.

Его творческий путь, длиною в три десятилетия, был непрерывным самораскрытием гения, корни которого уходят в три малые родины: физическую (Кострома), духовную (Симбирск) и нравственную (Елец). Несмотря на тяжелейшие жизненные обстоятельства, которые могли сделать из него писателя-протестанта, Розанов избрал иной путь, став гениальным комментатором эпохи.

При жизни его эгоцентричные тексты, особенно знаменитые книги "опавших листьев", вызывали скандалы и отторжение критиков, не готовых принять его заявление: "Я ещё не такой подлец, чтобы думать о морали". Однако именно эта искренность и отсутствие позы стяжали ему восторженную преданность чутких читателей, узнавших в его интимных записях голос подлинной, ничем не прикрытой человеческой мысли.

Память о Василии Розанове нашла своё воплощение в Нижегородском государственном педагогическом университете им. К. Минина. Здесь, в рамках "Музея просвещения", был создан уникальный Литературный кабинет философа. Его пространство организовано как метафора раскрытой книги: на "страницах" размещены подлинные экспонаты эпохи и цитаты из произведений мыслителя. Особое место в экспозиции занимает фильм-иллюстрация "Русский Нил", созданный на основе очерка Розанова и визуальных материалов — хроники и фотографий Максима Дмитриева, знаменитого нижегородского мастера рубежа XIX–XX веков.