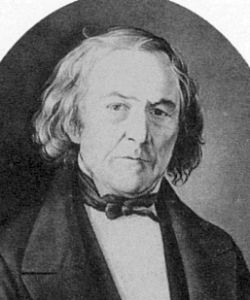

26 сентября 1792г - 9 ноября 1855г

Орловская область, Троснянский район, Высокое

Русский поэт, педагог и переводчик Вергилия и Тассо, оставивший след в истории как наставник гениев и яркий, хотя и запоздалый, представитель предромантизма. Организатор литературных кружков, издатель. Его творчество эволюционировало от анакреонтики к религиозным темам, а стихотворение "Друзьям" стало народной студенческой песней.

Родился 15 (26) сентября 1792 года в селе Высокое Кромского уезда в семье священника. Оставшись сиротой в семь лет, он был определен в 1802 году в Орловскую духовную семинарию в Севске, где в то время преподавал его старший брат, будущий митрополит Киевский Филарет (Фёдор Амфитеатров). Окончив семинарию, юноша, сменивший фамилию на Раич, отказался от духовной карьеры и отправился в Москву для поступления в университет.

В 1815–1818 годах он в качестве вольнослушателя прошел курс на этико-политическом отделении, получив степень кандидата права, а в 1822 году блестяще завершил словесное отделение. Защитив диссертацию "Рассуждение о дидактической поэзии", Раич стал магистром словесных наук. Ещё со времён семинарии он обеспечивал себя сам, занимаясь частным преподаванием в знатных семьях, включая дом Тютчевых, где стал первым наставником будущего поэта.

На рубеже 1810–1820-х годов Раич оказался в эпицентре интеллектуальной жизни Москвы. Он стал одним из основателей шутливого "Общества громкого смеха", куда входили и будущие декабристы, и состоял в Союзе благоденствия, однако к следствию по делу декабристов привлечён не был. Около 1822 года он возглавил собственный литературный "Кружок Раича" ("Общество друзей"), ставший популярной площадкой для дискуссий. Именно из этого кружка позднее выделилось знаменитое "Общество любомудрия".

С 1827 года Раич преподавал российскую словесность в Университетском благородном пансионе, где организовал для воспитанников литературное общество по образцу устава Жуковского. На эти занятия регулярно приходил юный Михаил Лермонтов.

Раич также проявил себя как издатель: под его руководством выходили альманахи "Новые Аониды" и "Северная лира", а также журнал "Галатея".

В 1829 году Раич женился на Терезе Андреевне Оливье, от этого брака родилось пятеро детей, трое из которых достигли зрелого возраста. Интересно, что его племянником был известный юрист Пётр Александров.

Скончался Семён Егорович Раич в Москве 28 октября (9 ноября) 1855 года и был погребён на Пятницком кладбище.

Творческий путь Семёна Раича отмечен постоянным поиском и эволюцией художественных и философских взглядов. Уже в его магистерской диссертации "Рассуждение о дидактической поэзии" (1822) был заявлен важный эстетический принцип, который поэт отстаивал: гармоничное соединение в искусстве "полезного и приятного".

В собственной лирике Раич сочетал, казалось бы, несовместимые начала. С одной стороны, в его ранних стихах сильно звучат анакреонтические мотивы, воспевающие радости бытия. С другой — он был последовательным романтиком, для творчества которого характерен классический конфликт одинокой творческой личности с враждебной толпой. Этот внутренний разлад часто воплощался в ёмких символах: сорванное бурей перекати-поле, разбитый у скал чёлн, одинокий голос жаворонка в небесной вышине.

Его позиция как издателя альманахов и журнала "Галатея" также была романтической: Раич активно поддерживал Жуковского, Веневитинова, Тютчева, в то время как к творчеству Пушкина, по его мнению, излишне приземлённому, относился с прохладной сдержанностью. В поисках новых средств выразительности он много экспериментировал с ритмикой и строфикой, хотя далеко не все эти опыты критики признавали удачными.

С годами мировоззрение поэта претерпело значительную трансформацию — от легкомысленного эпикурейства к глубокой религиозности и аскетизму. Наиболее полно эта духовная биография отразилась в масштабной поэме "Арета". Это произведение с авантюрным сюжетом, где язычник-герой через страдания и сомнения приходит к христианской вере, находя успокоение в патриархальной деревенской жизни. Античные декорации и гонения на первых христиан в поэме содержали прозрачные аллюзии на российскую действительность 20–30-х годов XIX века.

Несмотря на то, что Раич активно публиковался в ведущих периодических изданиях эпохи ("Полярная звезда", "Московский телеграф", "Москвитянин" и др.), при жизни он так и не выпустил отдельного сборника оригинальных стихотворений. Исключением стала лишь "Арета". Ещё одна поздняя религиозная поэма, "Райская птичка", так и осталась в рукописи.

Его лирика оказалась удивительно музыкальной: романсы на стихи "Перекати-поле", "Соловью", "Грусть на пиру" писали такие композиторы, как А. Варламов и Н. Титов. А стихотворение "Друзьям" и вовсе стало народной студенческой песней, которая, по свидетельству современников, "облетела всю Россию" и сохраняла популярность вплоть до середины XX века. Творчество Раича оставило след и в литературе: исследователи находят реминисценции его "Прощальной песни в кругу друзей" в ранних редакциях лермонтовского "Демона".

Переводческая деятельность занимала центральное место в творчестве Семёна Раича, который видел в ней способ обогащения русской поэзии.

Одной из первых крупных работ стал перевод "Георгик" Вергилия, завершённый в 1821 году. Раич избрал для передачи латинского гекзаметра рифмованный шестистопный ямб, что вызвало неоднозначную реакцию. Если А. А. Бестужев-Марлинский в "Полярной звезде" хвалил перевод за "верный звонкий язык" и близость к оригиналу, то Российская академия сочла его излишне вольным. Несмотря на критику, работа была отмечена серебряной медалью академии.

Основным своим достижением Раич считал перевод эпической поэмы Торквато Тассо "Освобождённый Иерусалим", опубликованный в четырёх томах в 1828 году. Для передачи итальянских октав он использовал двенадцатистишную балладную строфу с переменным размером (чередование четырёхстопных и трёхстопных ямбов), что, по мнению критиков, привело к ритмической монотонности в масштабах большого текста. Переводчика упрекали в отступлениях от оригинала и излишней приукрашенности слога.

Широкую, хотя и скандальную, известность приобрела строка, приписывавшаяся Раичу: "Вскипел Бульон, течет во храм". Однако, как позже отмечал исследователь Орест Головнин, поэт никогда не именовал Готфрида Бульонского "Бульоном", а указанная фраза отсутствует в тексте перевода. Главной задачей своих трудов Раич видел "опоэзение" русского языка, насыщение его новыми образами и оборотами.

Схожий подход Раич применил к переводу "Неистового Орландо" Ариосто. Работа публиковалась частями в 1830-х годах, но не нашла отклика у публики и осталась незаконченной: из 46 песен было переведено 26, а опубликовано лишь 15. Несмотря на холодный приём, переводческие заслуги Раича были отмечены императорской семьёй — за работы Тассо и Ариосто он получил в награду бриллиантовые перстни.