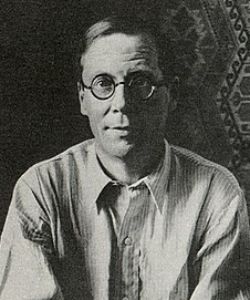

7 мая 1903г - 14 октября 1958г

Русский поэт, переводчик. Участник группы ОБЭРИУ, автор скандальных "Столбцов" (1929). Репрессирован в 1938, провёл 5 лет в лагерях. После возвращения создал вершины философской лирики ("В этой роще берёзовой") и эталонные переводы "Слова о полку Игореве" и "Витязя в тигровой шкуре". Его творчество эволюционировало от авангарда к классической ясности.

Родился под Казанью, в семье агронома и учительницы. Детство, проведённое в сельской местности Вятской губернии, сформировало его глубокую связь с природой, которая стала лейтмотивом всего творчества.

После окончания реального училища в Уржуме он поступил в Петроградский пединститут им. Герцена. В конце 1920-х годов Заболоцкий стал одним из основателей авангардной литературной группы ОБЭРИУ. Его первый сборник, "Столбцы" (1929), вызвал скандал резкой сатирой на мещанский быт и был раскритикован как "враждебный выпад".

Трагический перелом в судьбе поэта произошёл в 1938 году, когда он был арестован по ложному обвинению в антисоветской пропаганде. Проведя пять лет в лагерях (Востоклаг, Алтайлаг), он был освобождён в 1944 году и жил в Караганде, где завершил знаменитое переложение "Слова о полку Игореве". Реабилитирован посмертно в 1963 году.

После возвращения в Москву в 1946 году начался новый творческий период. Однако здоровье поэта было подорвано заключением, и он скончался от второго инфаркта в 1958 году, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Творчество Николая Заболоцкого — это уникальный путь от авангардного бунтарства к кристальной ясности классической философской лирики. Его эволюцию принято делить на три основных периода, каждый из которых отражает не только художественные искания, но и глубокую внутреннюю работу поэта.

Первый сборник Заболоцкого, "Столбцы" (1929), стал литературным взрывом. Поэт, стоявший у истоков группы ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства), создавал остросоциальные и гротескные зарисовки советского нэпмановского быта. Его стихи этого периода ("Бродячие музыканты", "Свадьба", "Новый быт") — это калейдоскоп уродливых и комичных персонажей, мещанской пошлости, увиденной с почти брейгелевской мощью и детализацией.

Но за внешней сатирой скрывалась сложная философская система. Молодой Заболоцкий находился под влиянием идей русских космистов (Циолковского, Фёдорова), трудов Энгельса о диалектике природы и Вернадского о ноосфере. Он выстраивал концепцию единства всего мироздания — от камня до человека, — где всё находится в процессе вечного взаимопревращения. Стихотворение "Меркнут знаки зодиака" стало манифестом этой "натурфилософской" лирики, провозглашающей Трагедию Разума, пытающегося постичь законы вселенной.

Поэма "Торжество земледелия" (1933) стала кульминацией этого периода. Воспринятая критикой как "клевета на коллективизацию", на самом деле она была утопией о будущем гармоничном слиянии человечества и природы, своеобразным ответом на "Ладомир" Хлебникова.

Жестокая критика и арест в 1938 году прервали развитие его авангардного метода. В лагере и ссылке Заболоцкий почти не писал оригинальных стихов, но именно там он совершил свой главный творческий подвиг — создал поэтический перевод "Слова о полку Игореве" (закончен в 1944). Эта работа, признанная эталонной, позволила ему не только выжить духовно, но и заново отточить мастерство, вживаясь в строй древнего мышления и речи.

После возвращения из ссылки его поэзия кардинально меняется. Исчезает гротеск, усложнённая метафоричность, на первый план выходит ясность, простота и глубочайший психологизм. Стихи этого периода ("В этой роще берёзовой", "Журавли", "Гроза") полны тихой печали, мудрого приятия жизни и природы. Он не отрекается от своей идеи единства мира, но теперь говорит о ней не языком философа, а языком лирика:

В этой роще берёзовой,

Вдалеке от страданий и бед,

Где колеблется розовый

Немигающий утренний свет...

Последнее десятилетие жизни стало временем творческого расцвета. Стихи Заболоцкого обретают невероятную ёмкость и глубину. Он пишет о любви, смерти, искусстве, месте человека в природе с трагическим и просветлённым стоицизмом.

Вершиной этого периода стал цикл "Последняя любовь" (1956-1957) — один из самых пронзительных и безыскусных любовных циклов в русской поэзии. Посвящённый его мучительным отношениям с Н.А. Роскиной, он лишён романтического пафоса, но полон щемящей нежности, боли и благодарности ("Признание", "Встреча").

Параллельно Заболоцкий завершает главный труд своей переводческой жизни — канонический перевод "Витязя в тигровой шкуре" Шоты Руставели (1957), ставший классикой русской литературы.

Его имя присвоено Сернурской средней общеобразовательной школе № 2 (с 2003 года). Мемориальные доски установлены в Кирове и на здании бывшей проектной конторы ("шарашки") в Комсомольске-на-Амуре, где поэт работал чертёжником во время заключения. В его честь был назван рудовоз в Советско-Дунайском пароходстве (Украина, Измаил).

Первый в России памятник Заболоцкому был открыт в 2015 году в Тарусе Калужской области, недалеко от дома, где он проводил последние летние сезоны (на самом здании также установлена мемориальная доска, хотя сейчас оно находится в запущенном состоянии и выставлено на продажу). С 2015 года имя поэта носит улица в посёлке Салмачи в Казани.