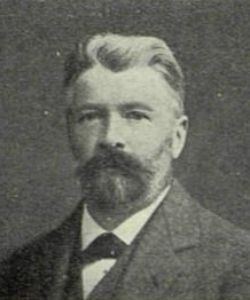

5 июля 1867г - 2 ноября 1927г

Смоленская область, Сафоновский район, Коптево

Географ, Геолог, Почвовед, Ученый

Российский и советский учёный, академик. Ученик Докучаева, он развил его учение о почвах, основал Почвенный институт и несколько вузов. Его работы получили мировое признание, оказав влияние на почвоведение в США и Европе. Возглавлял советскую делегацию на первом Международном конгрессе почвоведов.

Родившись 23 июня (5 июля) 1867 года в смоленском селе Коптево в дворянской семье, свой путь в науку Глинка начал со Смоленской классической гимназии. Решающим этапом стало поступление в 1885 году на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Окончив его с отличием в 1889 году, он по рекомендации основателя генетического почвоведения В. В. Докучаева был оставлен при кафедре минералогии для подготовки к профессорскому званию, а уже через год занял должность хранителя минералогического кабинета.

Под руководством Докучаева Глинка сформировался как исследователь, участвуя в ключевых экспедициях — Полтавской (1889–1890) и организованной Лесным департаментом (1892). Именно в этот период определился его главный научный интерес — процессы выветривания минералов и формирование почв. Этой теме были посвящены его диссертации: кандидатская ("Глауконит...", 1896) и докторская ("Исследования в области процессов выветривания", 1909), защищенные в Московском университете.

Педагогический талант Глинки раскрылся в Новоалександрийском институте сельского хозяйства и лесоводства, где он прошел путь от ассистента до профессора, основав в 1901 году одну из первых в мире кафедр почвоведения. Его усилиями в 1912 году Почвенная комиссия Вольного экономического общества была преобразована в Докучаевский почвенный комитет, ставший центром объединения почвоведов России.

Глинка стоял у истоков создания крупных научно-образовательных центров: в 1913 году он основал и возглавил Воронежский сельскохозяйственный институт, а в 1922 году стал ректором-организатором Петроградского (Ленинградского) сельскохозяйственного института.

Вершиной научной карьеры Глинки стало избрание его в 1927 году действительным членом АН СССР — первым среди почвоведов. В этом же году он возглавил Почвенный институт имени В. В. Докучаева.

Мировая известность пришла к ученому после его руководства советской делегацией на I Международном конгрессе почвоведов в Вашингтоне (1927). Его фундаментальный труд "Великие почвенные группы мира и их развитие", переведенный на английский язык американским коллегой Кертисом Марбутом, оказал значительное влияние на мировую почвенную науку. Идеи Глинки легли в основу классификации почв, предложенной Марбутом, в которой впервые стали использоваться русские термины. Успех делегации был столь значителен, что следующий конгресс решено было провести в СССР, а Глинка был избран его президентом.

К сожалению, реализовать эти планы ученому было не суждено. Вернувшись из США, он тяжело заболел и скончался 2 ноября 1927 года в Ленинграде, где был похоронен на Шуваловском кладбище.

Удостоен ряда высоких наград. Среди них — ордена Святой Анны 2-й и 3-й степени, орден Святого Станислава 2-й степени, а также китайский Орден Двойного дракона 2-й степени 3-го класса. Значимым признанием его вклада в науку стало награждение серебряной медалью в память царствования Александра III и высокая награда Русского географического общества — золотая медаль имени графа Литке за труды по географии почв.