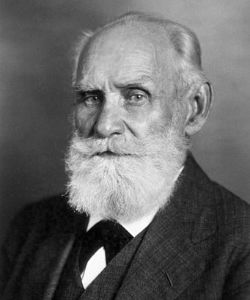

26 сентября 1849г - 27 февраля 1936г

Рязанская область, Рязанский район, Рязань

Русский и советский физиолог, чьи открытия оказали фундаментальное влияние на мировую науку. Он по праву считается отцом учения о высшей нервной деятельности, а также основателем одной из самых влиятельных физиологических школ. Венцом его исследований в области пищеварения стала Нобелевская премия, присуждённая в 1904 году, — первая для России. Помимо этого, Павлов был академиком Императорской Санкт-Петербургской академии наук и действительным статским советником.

Вместе с другими титанами отечественной науки — Сеченовым, Введенским, Ухтомским — Павлов заложил теоретический базис для понимания рефлекторной природы психических и физиологических процессов. Именно он ввёл ключевое разделение рефлексов на безусловные (врождённые) и условные (приобретённые), а также начал систематическое изучение физиологических основ темперамента и индивидуальных различий в поведении.

Родился в Рязани в семье священнослужителя. Следуя семейной традиции, он поступил в духовную семинарию, однако его судьба круто изменилась после прочтения работы Сеченова "Рефлексы головного мозга". В 1870 году Павлов, вопреки ожиданиям, оставил богословскую стезю и отправился в Санкт-Петербургский университет, где посвятил себя изучению физиологии.

Его научная карьера была стремительной и насыщенной. Работая под руководством таких светил, как Сергей Боткин, Константин Устимович и Рудольф Гейденгайн, Павлов оттачивал своё мастерство. Он стажировался в Германии, а по возвращении возглавил лабораторию при клинике Боткина.

Самый значительный вклад Павлова связан с физиологией пищеварения. Чтобы изучать процессы изнутри, он разработал и виртуозно применял методику "хронического фистульного прохода". Это была революционная технология: Павлову удавалось создавать фистулы (отверстия) таким образом, что пищеварительные соки можно было получать в чистом виде, не вредя животному. Его знаменитые эксперименты с "мнимым кормлением" позволили раскрыть секреты нервной регуляции желудочной секреции.

Мадридский доклад 1903 года стал поворотным пунктом: в нём Павлов впервые изложил принципы высшей нервной деятельности, которым посвятил остаток жизни. Введённые им термины "безусловный и условный рефлекс", а также "подкрепление" стали краеугольным камнем поведенческой психологии.

Павлов был человеком прямым и принципиальным. В своих лекциях "Об уме вообще, о русском уме в частности" он позволял себе жёсткую критику национальных особенностей. В тяжёлые годы Гражданской войны учёный, столкнувшись с нищетой, отверг щедрое предложение Швеции переехать и продолжить исследования в идеальных условиях. Его патриотизм и преданность науке были оценены советской властью: по личному распоряжению Ленина для Павлова был построен Институт физиологии в Колтушах, где он работал до конца своих дней.

Несмотря на "железный занавес", Павлов поддерживал активные международные контакты. Особые отношения связывали его с учеником, Глебом фон Анрепом, эмигрировавшим в Англию. Именно Анреп перевёл и издал в Оксфорде классические "Лекции о работе больших полушарий головного мозга", познакомив западный мир с трудами великого физиолога.

В 1903 году он получил Медаль Котениуса от Германской академии естествоиспытателей "Леопольдина". Год спустя, в 1904 году, ему была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за работу по физиологии пищеварения. В 1905 году Павлов был награждён Золотой медалью Бали от Лондонского королевского медицинского общества. В 1915 году он получил высшую награду Лондонского королевского общества — Медаль Копли. Кроме того, в 1928 году Павлов получил Медаль Круна.