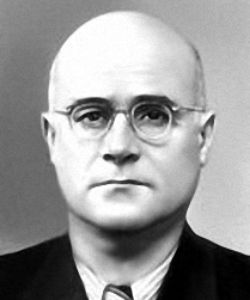

14 октября 1900г - 4 января 1990г

Татарстан, Мензелинский район, Матвеевка

Советский физикохимик и радиохимик, удостоенный звания академика АН СССР. Его главным научным достижением стало создание фундаментальной ионообменной теории стеклянных электродов.

Родившийся в семье педагогов — учителя математики Петра Яковлевича и преподавательницы музыки Лидии Берндтовны, — Борис с детства воспитывался в атмосфере знания и творчества. Интерес к науке проявился у него рано: сначала он увлекался техникой, собрав собственную молотилку, но к седьмому классу его внимание полностью захватила химия.

Получив начальное образование в Мензелинском реальном училище (1911 г.), он в 1918 году поступил в Томский университет. Однако Гражданская война внесла коррективы в его планы: в 1919 году он был мобилизован, сначала в армию Колчака, а затем — в артиллерийский взвод Красной Армии. Уже в 1920 году, воспользовавшись демобилизацией для студентов, Никольский возобновил обучение в Иркутском университете, где совмещал учёбу с работой в химических лабораториях.

В 1922 году он перевёлся в Петроградский университет, который окончил в 1925 году под руководством М.С. Вревского. Начав карьеру с должности младшего препаратора, он быстро проявил себя и вскоре уже совмещал работу в университете с преподаванием в Химическом техникуме им. Д.И. Менделеева (с 1926 г.).

Значимым этапом стала его деятельность во Всесоюзном институте удобрений и агропочвоведения (ЛОВИА), где в 1929 году он организовал первую в СССР физико-химическую лабораторию почвоведения. В 1930-х годах его привлекли как консультанта к важным государственным проектам, таким как исследование методов очистки воды для Ленэнерго.

Трагическим рубежом в его биографии стали репрессии. В 1935 году последовал первый арест и высылка в Саратов, где, несмотря на обстоятельства, он активно включился в научную и педагогическую работу: создал кафедру электрохимии и читал лекции. В 1937 году последовал новый арест и приговор к 10 годам лагерей, однако в 1939 году дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Вернувшись в Ленинград, Никольский с триумфом защитил докторскую диссертацию и в том же году возглавил кафедру физической химии ЛГУ, которой бессменно руководил почти полвека — вплоть до 1988 года.

Параллельно с университетской работой развернулась его масштабная деятельность в Радиевом институте (с 1946 г.), где он прошёл путь от старшего научного сотрудника до руководителя химического отдела. Его экспертиза оказалась критически важной для советского атомного проекта: он входил в пусковую бригаду первого плутониевого завода, а с 1952 по 1974 годы был научным руководителем предприятия и председателем Учёного совета химкомбината "Маяк".

Признание его заслуг выразилось в избрании членом-корреспондентом (1953), а затем и действительным академиком АН СССР (1968). В 1961-1963 годах он также занимал пост декана химического факультета ЛГУ.

Борис Петрович Никольский скончался 4 января 1990 года.

Ключевым направлением исследований Б. П. Никольского стало глубокое изучение механизмов ионного обмена на границе раздела фаз "водный раствор – твёрдое тело". Разработанная им фундаментальная теория для систем с ионитами заложила методологическую основу для ионообменной хроматографии и множества смежных научно-прикладных областей. Одним из наиболее значимых практических воплощений этой теории стала созданная учёным ионообменная концепция работы стеклянного электрода, которая произвела революцию в потенциометрии.

Его становление как учёного проходило в стенах Петроградского университета, где царила уникальная научная атмосфера, созданная такими титанами, как Л. А. Чугаев, А. Е. Фаворский, М. С. Вревский и В. Г. Хлопин. Будучи студентом, Никольский вошёл в круг единомышленников (Г. А. Разуваев, Б. Н. Долгов, А. П. Виноградов и др.), которые, собираясь для неформальных дискуссий, продолжали традиции дореволюционных научных кружков.

Под руководством М. С. Вревского, последователя идей Менделеева, Никольский начал свои изыскания в области физической химии растворов. Его дипломная работа, посвящённая испарению растворов серной кислоты и представленная на IV Менделеевском съезде (1925 г.), положила начало серии совместных с Вревским публикаций, в которых изучалась теплота испарения воды из кислотных растворов.

Существенное влияние на формирование его научного мировоззрения оказали такие личности, как С. А. Щукарёв, А. А. Гринберг и К. П. Мищенко. Важной вехой в его жизни стала работа в Химическом техникуме им. Д. И. Менделеева (с 1926 г.), где он встретил свою будущую жену и соратницу – Валентину Ивановну Парамонову (Лапаеву).

В период работы во Всесоюзном институте удобрений и агропочвоведения (ЛОВИА) учёный инициировал масштабные физико-химические исследования почв. В 1929 году он основал и возглавил первую в СССР специализированную лабораторию физической химии почвоведения, где совместно с К. С. Евстропьевым впервые сконструировал и внедрил в практику стеклянный электрод для измерения pH. Никольский проявил себя как блестящий экспериментатор, мастерски сочетавший математический аппарат и термодинамические методы. Его лекции по термодинамике, которые он читал в предвоенные и военные годы, вдохновили целую плеяду учеников, включая будущего основателя собственной научной школы – А. В. Сторонкина.

Несмотря на тяжелейшие личные испытания – аресты в 1935 и 1937 годах, ссылку в Саратов – его научная деятельность не прерывалась. В Саратовском университете он не только разработал и прочитал новаторский курс потенциометрического титрования, но и основал с нуля кафедру электрохимии и коллоидной химии, сплотив вокруг себя группу талантливых студентов-энтузиастов.

После реабилитации и возвращения в Ленинград в 1939 году он за полтора месяца подготовил и блестяще защитил докторскую диссертацию, посвящённую ионообменным процессам. С этого момента и почти на пять десятилетий он возглавил кафедру физической химии ЛГУ, выведя её на ведущие позиции в стране. Под его руководством кафедра пережила военное лихолетье, эвакуацию и последующее восстановление, став центром притяжения для выдающихся исследователей.

С 1946 года научная деятельность Никольского была неразрывно связана с решением задач советского атомного проекта в Радиевом институте. Он стал одним из ключевых руководителей работ по созданию промышленной технологии получения плутония. Под его научным руководством были разработаны и внедрены революционные методы, такие как цельноацетатная схема (1957 г.), что позволило резко повысить выход и чистоту продукта при одновременном снижении вредных выбросов. В дальнейшем, в тесном сотрудничестве с В. И. Парамоновой, были успешно реализованы технологии сорбционного аффинажа плутония. С 1952 по 1974 годы Никольский являлся научным руководителем первого плутониевого завода и председателем Учёного совета химкомбината "Маяк".

Признанием его колоссального вклада в науку стало избрание членом-корреспондентом (1953), а затем и действительным академиком АН СССР (1968).

За исключительные заслуги ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, и он трижды награждался орденом Ленина. Также его труд был отмечен орденом Октябрьской Революции и медалями, среди которых "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." и юбилейная медаль в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Вклад учёного в науку был трижды отмечен премиями государственного уровня: он стал лауреатом Сталинской премии, Ленинской премии и Государственной премии СССР. В 1961 году ему было присвоено почётное звание Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.

Научное сообщество также высоко оценило его работы: он был удостоен премии имени В. Г. Хлопина за цикл исследований в области радиохимии. Особым почётом стало приглашение выступить в качестве чтеца на двух престижнейших мероприятиях: XIV Менделеевском чтении и I Авиценновском чтении.