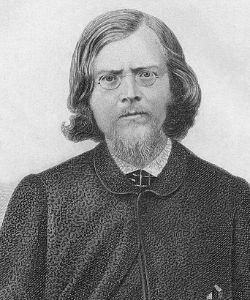

11 сентября 1835г - 16 января 1877г

Липецкая область, Добровский район, Доброе

Русский писатель, мастер очерка и тонкий стилист. Автор знаменитых "Московских нор и трущоб" и "Горя сёл, дорог и городов" создал уникальную хронику жизни социальных низов, сочетая горький юмор с поэтическими описаниями русской природы.

Родился в 1835 году в селе Добром Лебедянского уезда Тамбовской губернии. Его детство, проведённое в семье пономаря, который совмещал церковное служение с содержанием постоялого двора и школы, оставило в душе будущего писателя неизгладимый след. Уже с восьми лет мальчик помогал отцу в преподавании, ведя целый класс, что развило в нём раннюю самостоятельность и любовь к знаниям. Безбрежные просторы придонских степей, куда он убегал при каждой возможности, сформировали его поэтическое восприятие природы — зоркий глаз будущего писателя подмечал малейшие оттенки степного пейзажа, что позднее вылилось в неповторимые описания русской природы.

Образовательный путь Левитова начался в Лебедянском духовном училище и продолжился в Тамбовской духовной семинарии, где он демонстрировал блестящие успехи. Однако конфликт с семинарским начальством, не принимавшим его увлечения светской литературой, достиг апогея в 1854 году, когда молодого человека подвергли телесному наказанию. Это унижение привело к нервной горячке и побегу из семинарии — событию, которое он позднее опишет в автобиографическом рассказе "Петербургский случай". С несколькими рублями в кармане он пешком добрался до Москвы, а затем до Петербурга, где поступил в Медико-хирургическую академию.

Жизненная трагедия усугубилась, когда мать писателя, не вынеся крушения надежд увидеть сына священником, скончалась, а отец, вскоре женившись вторично, разошёлся с детьми. Роковым поворотом стала ссылка Левитова в Шенкурск Архангельской губернии, а затем в Вологду, куда он попал вследствие некой истории в академии. Двухлетнее пребывание в ссылке, проходившее в отсутствии интеллигентного общества, усугубило семинарскую привычку к вину, превратив её в неизлечимый алкоголизм, который определил всю его дальнейшую судьбу.

После ссылки начались годы скитаний — весной 1859 года он пешком отправился к родным, зарабатывая на пропитание работой в волостных управлениях. Переломным моментом стало знакомство в 1860 году с Аполлоном Григорьевым, который оценил оригинальный талант Левитова и помог ему устроиться секретарём редакции "Русского вестника". Дебютные "Ярмарочные сцены. (Очерки из простонародного быта)", опубликованные в журнале "Время" в 1861 году, сразу привлекли внимание литературных кругов.

Однако период относительного благополучия оказался кратким. Уже к середине 1860-х годов Левитов окончательно превратился в "неисправимого бродягу", метавшегося между Москвой и Петербургом, безуспешно пытавшегося устроиться то учителем в Ряжске, то воспитателем в пансионе. Его жизнь проходила в подвалах и чердаках, в обществе "подруги жизни" — простой швеи, разделявшей его тяготы. Лишь изредка случались просветы, как в конце 1871 года, когда он стал фактическим редактором журнала "Сияние".

Последние пять лет жизни писателя стали временем полного физического и творческого упадка. Живя в нетопленой комнате, страдая от чахотки и алкоголизма, он продолжал писать, но его литературная репутация была подорвана вечными авансами и невыполненными обязательствами. Роковой стала попытка добыть пять рублей в редакции — в декабрьскую стужу он вышел в летнем пальто, простудился и 4 января 1877 года скончался в Московской университетской клинике. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Левитов был мастером "искусства для искусства" в лучшем смысле этого слова — для него важнее было не что рассказывать, а как это делать, что позволяло ему "из ничего" создавать захватывающие очерки и рассказы.

Язык Левитова — это настоящая стихия народной речи, богатейший сплав кабацкого остроумия, ярких образных выражений и тончайших психологических нюансов. Его проза насыщена таким количеством оригинальных слов и оборотов, что иногда кажется, будто читаешь не литературное произведение, а запись живой народной речи. Особую прелесть его творчеству придаёт неповторимый юмор — то горький и саркастический, то светлый и лиричный, всегда неожиданный и точный.

Главной темой левитовских произведений стал мир социальных низов — воров, проституток, сводней, целовальников, шоссейных попрошаек. Однако в отличие от многих современников, Левитов не стремился ни идеализировать народ, ни вызывать к нему сочувствие. Его "беспечальный народ", по меткому выражению самого писателя, предстаёт перед читателем во всей сложности своих нравственных падений и духовных поисков. При этом писатель избегал тенденциозности — его знаменитый сборник "Горе сёл, дорог и городов" скорее иронизирует над самим понятием "народного горя", чем действительно его изображает.

Особое место в творчестве Левитова занимают описания природы, особенно придонских степей. Эти страницы, наполненные тончайшими наблюдениями и лирическими размышлениями, по праву считаются одними из лучших образцов русского пейзажа. Не менее выразительны его "Московские норы и трущобы" — беспощадная документальная проза о жизни столичных низов.

Критики неоднократно отмечали фрагментарность левитовского творчества — при обилии блестящих деталей, точных характеристик и выразительных сцен, ему не хватало "связующего цемента" для создания законченных художественных полотен. Однако именно эта фрагментарность, эта способность схватывать мгновенные впечатления и составляют уникальность его литературного метода